В 1725году образовано село Крутологово. В дорожном дневнике академика И.Г.Гмелина оно упоминается как Урочище Крутые лога. В 1777 году в Крутых логах жили:

П.Тимофеев с женой, детьми, племянником и подводником И.Ловыхевым; Е.Ливницевым с женой, сынов, женатым братом и подводником, Плотниковым; Т.Попов с женой, дочерью и подводником Д.Чируевым.

В 1849г. Селение Крутые Лога располагалось в одну улицу вдоль Московского тракта. В селе числилось 135 домов, была церковь, полуэтап.

К 1801 г. Властям удалось сконцентрировать в трактовых населенных пунктах значительную часть населения. Так, из семи пунктов Иткульской волости Томской округи только в деревнях вне тракта: Ярковской и Каяцкой насчитывалось мужчин менее 50 человек. В остальных же их было от 153 человек (д. Чулымская), 172 чел. (д. Овчинниковой), 178 чел. (д. Сехтинской) до 306 чел. (д. Крутые лога), +даже более чем в самом волостском селе Иткульском (257чел). Если сравнивать с внетрактовыми волостями ,.то в николаевской волости из 31 населенного места только в трех мужское население превышало 100 человек.

А.Н.Радищев дважды проезжал по нашей области в Илимске и обратно. Во время остановок в пути Радищев знакомился с местными жителями, их хозяйством, бытом, настроениями. Поэтому его «Записки путешествия в Сибирь» и «Записки путешествия из Сибири» служат источником сведений по истории нашей области. Посещал он и наше село. В книге «Записки путешествия из Сибири» он пишет: «В Крутых логах купили щук 1 пуд 60 копеек, ловленная в Убинском. Мужик кажется богат. Из посельщиков живущих иные довольно зажиточны. Плачевного зрелища, старых и дряхлых обнищавших становится гораздо меньше.»

Село разросталось все больше и больше, становилось центром экономической жизни. А возрастании роли села говорит факт строительства церкви. Согластно церковным ведомостям, в 1850 г. в селе была отктыта церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая архиепископа Мирликийского ,это было деревянное здание однопрестольное здание.

Уже в XIX в в селе функционировали две школы. В 1873 г.Министерством Внутренних Дел было открыто однокласное сельское начальное училище . К 1916 г. в нем обучалось 55 мальчиков и 19 девочек. С 1896 г. в селе работает также и воскресная церковная школа, в которой обучались 41 мальчик и 22 девочки.

Первыми поселенцами были ссыльнопоселенцы, у которых истек срок наказания. Из старожилов можно назвать Поповых, Сарычевых, Епифановых, Шуровых, Разиных, Кочниных.

По сведениям старых сельских налоговых книг известно, что к началу 1891 года в селе было две улицы: Заозерная, где жили

Сарычевы, и Кулаковская, или просто Кулакова, где преобладали Шутовы,

Ивановы, Разины, Сергеевы. Домохозяев насчитывалось до 150 дворов. В доме Сысоя Корнеева была заезжая, нечто вроде станционной, где ночевали, дневали и брали подводы следовать дальше. На краю села была казарма или этап. Дж. Кеннан так описывал эти строения: «Сибирский полуэтап представляет собою огороженное пространство, внутри которого находятся два- три приземистых одноэтыжных бревенчатых строения. Один из этих домов занимает конвойный офицер, другой_ солдаты, а третий, самый большой- арестанты. Арестанская Здесь останавливались партии арестантов, под конвоем шедшие дальше на Восток. Шли и ехали добровольно на вольные земли, а больше по царскому указу и по суду политические и уголовные преступники. Через Крутологово прошли Петрашевцы, участники восстания 1825 года – декабристы. За ними следом в добровольную ссылку последовали их жены: княгиня Волконская и другие. Через Крутологово в ссылку провезли А.Н.Радищева, В.Г.Короленко. В 1901 году по дороге тракта проехал писатель А.П.Чехов. Когда не было железной дороги, тракт служил главной торговой артерией с Китаем: оттуда шел чай, шелк, все это шло через «возок» гужом. Чтобы дойти до Владивостока, требовалось три месяца. Дорога- тракт содержалась в порядке, были верстовые столбы. Зимой дорога провешивалась, мосты и мостики ремонтировались казной, кюветы расчищались населением.

С 1908 по 1911 год из Западных губерний было массовое переселение в Сибирь. В Крутологово имелись свободные земли. Пахали кому где придется. Шла массовая приписка желающих поселиться. Старожил Васильев П.В. вспоминает: «Обычно шел по селу десятский и кричал: «Эй, старички, на сходку, вино пить!» Это означало, что будет прием новеньких. Староста объявлял: «Ну, как, старики, принять такого-то?» «Принять!»- кричат - «Два ведра с него!». Принятый уходил в кабак, приносил 3 или 4 гусихи (гусиха- четверть ведра). Здесь же пили, или делили чайниками. После этого переселенец считался приписанным к этому селу. Роль «общества» или «мира» была очень велика.

В ХУ111 –первой половине Х1Х века на территории нынешней Новосибирской области существовали «общества» двух видов: волостные и сельские. Волостное состояло из основного поселения (острога, села, слободы) и многочисленных тяготевших к нему деревень; сельское общество объединяло крестьян одного, реже двух-трех селений, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Во главе таких обществ находились избранные крестьянами старосты и выборные, утверждавшиеся уездной или заводской администрацией и имевшие в разных обществах различный по числу и составу штат помощников: сотников, пятидесятников, десятников.

Староста избирался на сходе сроком на один год, имел нагрудный знак на цепи «Сельский староста». Писари – из вольнонаемных, в помощь старосте избирались десятские и сотские. Десятский отвечал за свой участок дворов, сотский за целую сотню. Десятские и сотские принимали присягу и утверждались урядником и становым.

На сельский сход (местные названия- «сходка», «совет», «согласие») приглашались все жители деревни, в том числе и женщины. Обязательной явкой была лишь для дворохозяев. Собирались на такие сходы довольно часто: в теплое время года на улице, зимой в доме старшины или в специальной мирской избе. Собирались сходы в разное время дня, по будням и в праздники

«Все мирские сходы, - писал в 1848 году священник П.Шалабанов из села Покровкого Каинского уезда, - бывают по мере надобности, иногда по требованиям начальства для каких-либо нужных сведений, иногда по нечаянным событиям, например, по убийству, грабежу, пожарам, краже и разным как между людьми, так и целых семейств раздорам. Поэтому время для мирских сходок можно назвать неопределенным…».

Село Крутые лога входило в Иткульскую волость, откуда часто ездил урядник; людей бродячих, не имеющих паспортов, подозрительных задерживали и под конвоем провожали в волость в с.Иткулях, а оттуда в уездный Каинск.

Земельные угодья Крутологово на юг простирались до Левобережья реки Оеш. Здесь, по речке Коровихе находятся лога, хотя не так уж крутые, но все же крутые.

В 1914 году в селе Крутологово проживало уже 500 домохозяев. Из Иткульского волостного управления прибыли старшина и землемер. У них была карта и решение Каинского уездного начальства о назначении Крутологова волостным центром со списком поселков, сел, деревень и указанием границ новой волости. На западе- село Студенкино, поселок Борихин. Деревни Славянкино и Новомихайловка; на северо-западе поселки Владиславский, Епифановский, Тоинский, Кратановский, Ермиловский; по урману – Ромкинский, Казанский, Средний Суворовский, Квашнинский; на юге- деревня Вахрушево.

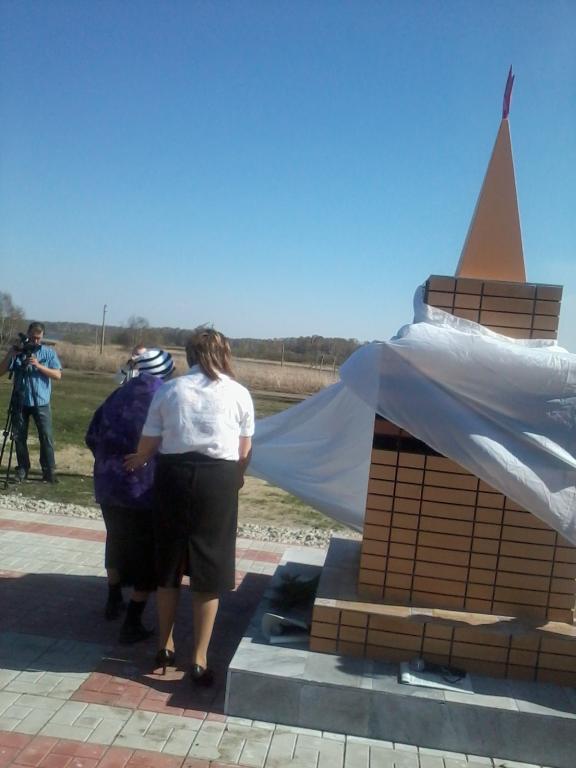

6 мая 1919 года в село Крутологово прибыл отряд солдат и офицеров в числе 70 человек под начальством капитана Абросимова. Колчаковцы заявились в помещение управы. Стол, за которым работал Васильев П.В.и Саханский, стоял в передней, дальше была приемная председателя и кабинет секретаря. Абросимов, маленького роста, плюгавенький человечишко, с серыми бесцветными глазами, на вид 40 лет, обвешанный оружием, с нагайкой в руке, сопровождаемый двумя офицерами обратился к Саханскому: «А, ну-ка, комитетчик, марш на крышу, снять вывеску!» Саханский возразил: «Не имеем право». Один из офицеров ударил его нагайкой по спине. Солдаты уже сняли вывеску сами. Вечером 6 мая Рыжов, Лавриков, Толстов были арестованы. В этот же день в кредитном товариществе бли арестованы Авксентьев, Копылов, Тузков, Васин, Сергеев. Секретарь волостной управы Иванов, отпросившись сдать дела, бежал. По селу шли обыск, аресты. За найденный патрон, подсумок, за несданную шинель арестовывали и отсылали в ограду купца Барвинского. Там проводилась экзекуция. Порке и другим наказаниям было подвержено 56 человек. 7 человек солдат-дезертиров были увезены отрядом. Судьба их неизвестна. Ночью 8 мая 1919 года Авксентьев, Капылов, Рыжов, Толств, Лавриков были выведены и рано утром расстреляны. Подходить к трупам не разрешалось, не давали их похоронить. Хоронили ночью пока пьяная охрана спала. Тузков и Васин после издевательства над ними были освобождены, но они вскоре умерли от тяжелых побоев. Расстрелянные были похоронены в братской могиле, позднее здесь поставили обелиск, который стоит и сегодня.

В 1932 году в зоне обслуживания Крутологовской МТС было 14 колхозов. Создание колхозов проходило не всегда легко и гладко. Зажиточные крестьяне и значительная часть середняков пытались сохранить единоличное хозяйство. Многие из них были раскулачены и высланы. Только к концу марта 1930 года, по данным ОГПУ, а Новосибирском округе количество экспроприированных («кулацких») крестьянских хозяйств превысило 4 тысяч. Около половины из них было отнесено ко второй категории (высылка за пределы округа на север) и направлено для расселения в спецпоселках бассейнов рек Галки и Шигарки. Для Коченевского района была установлена контрольная цифра-250 хозяйств.

Перед началом Великой Отечественной войны колхозы нашего района располагали достаточной по тем временам материально-технической базой для обеспечения продуктами питания армии и населения. Практически каждый здоровый мужчина призывного возраста побывал на фронте, за него остались работать женщины и дети. Из Крутологова ушли на фронт и не вернулись 128 мужчин. По возвращению с фронта в родное село, после окончания Великой Отечественной войны, были награждены орденом Славы 111 степени Журавлев А.И., орденом Победы- Трофимов К.И., орденом Отечественной войны 111 степени- Дыба Н.И. и Гарминович В.И., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»- Кадушкин Ф.П., Новиков К.А., Скаленко, В.И.,Вялков А.А., Кулешов И.П., Обухов П.И. и Обухова В.А., Моисеев А.Н. Медалью «За отвагу» были награждены Мясников П.Ф.(он был награжден и медалью «За победу над Японией»), Вялков А.А. и Семенов А.В., Андрияненко П.М., Дыба Н.И., Котиков И.Ф., Хорошавин А.М. награждены медалью «За боевые заслуги».

С возвращением фронтовиков, поступлением техники сельское хозяйство стало набирать темпы. В решении № 92 исполкома Коченевского Совета народных депутатов от 21.02.1950 года отмечалось, что в 1949 году шел общий рост всех отраслей народного хозяйства района. Довоенного уровня посевных площадей, поголовья скота, производство основных видов сельскохозяйственной продукции Коченевский район достиг к 1953 году, по отдельным показателям даже превысив его. Посевные площади составили 95072 гектара, что на 1,1 больше, чем в 1940 году. Поголовье скота достигло 10240 голов (1940- 9954, 1945- 5759), в том числе коров- 4142 головы (1940- 3818, 1945- 1765). Не было восстановлено лишь поголовье лошадей. Зато в полтора раза увеличилось количество свиней и овец.

В марте 1957 года все колхозы района были реорганизованы в совхозы путем создания новых и укрупнения старых. На карте района появились 9 гигантских хозяйств вместо прежних 90 колхозов: совхоз Верх-Карасукский, Дупленский, Коченевский, Кремлевский, Крутологовский (позже- Краснославянский), Ленинский, Раздольный, Федосовский (позже- Целинный), Чикский. Например, Кремлевсий совхоз имел в своих границах и нынешний Лесной совхоз, общая посевная площадь зерновых превышала 15 тысяч гектаров, Крутологовский совхоз включал нынешний Овчинниковский, посевы зерновых достигли 10 тысяч гектаров.

16 февраля 1965 года совхоз Кремлевский был разделен на два совхоза: Кремлевский и Лесной. В совхоз Лесной вошли три отделения:

1 отделение- село Вахрушево

2 отделение- село Крутологово

3 отделение- поселок Молот.

Центральная усадьба располагалась в с.Крутологово. Первым директором был назначен Алексей Васильевич Вдовиченков (1965- 1981г.г.). Кравченко Валерий Иванович работал директором совхоза с 1981 по 1986 годы, затем Коловерин Валерий Иванович- 1986 по 1992 год. На время организации совхоза «Лесной» в коллективе насчитывалось более 680 рабочих.